お役立ちブログ

確定申告の一覧

-

- 2025年06月06日 年末調整確定申告おやくだち

- 親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」

- 大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除 (「特定扶養控除」)を受けることができませんでした。 令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。 子の年収が 「188万円以下」までは 親等が所得控除を受けられるしくみ これまで大学生年代 (19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側...

-

- 2025年06月04日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- スーパーやコンビニのビニール袋の経費処理方法

- 2020年7月のレジ袋有料化以降、スーパーやコンビニで購入するビニール袋の経費処理について、個人事業主や法人からご質問をいただくことが増えました。この記事では、ビニール袋の経費処理のポイントをわかりやすく解説します。事業用のビニール袋を適切に経費計上し、税務リスクを回避しましょう。 1. ビニール袋は経費にできる? ビニール袋が事業に関連する場合、経費として計上可能です。例えば、商品の梱包、配送、...

-

- 2025年06月03日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- 個人事業主のガソリン代プリペイドカード支払いの経費処理

- 個人事業主として社用自動車を使用する際、ガソリン代をプリペイドカードで支払うケースがあります。この場合、どのように経費処理を行えばよいのでしょうか?本記事では、プリペイドカードを使用したガソリン代の経費処理手順と注意点をわかりやすく解説します。 1. プリペイドカードでの支払いを経費として計上する条件 社用自動車のガソリン代をプリペイドカードで支払った場合、事業に関連する費用であることを証明できれ...

-

- 2025年05月30日 確定申告おやくだち

- 住民税非課税世帯の保険料軽減:確定申告で自動適用される?

- 医療費控除などを活用して住民税が非課税となった場合、国民健康保険料や介護保険料の軽減措置が受けられる可能性があります。この記事では、軽減の仕組みと確定申告のポイントを分かりやすく解説します。 1. 住民税非課税世帯とは? 住民税が非課税となるのは、以下の場合です: 世帯全員の前年所得が非課税基準(例:単身世帯で約45万円、扶養1人で約100万円、自治体によって異なる場合があるので、各自治体への確認...

-

- 2025年05月28日 年末調整会社経営確定申告おやくだち

- 社会保険とは何か?

- 社会保険とは、日本において国民の生活を保障するための公的な保険制度の総称です。病気・ケガ・老後・失業・介護など、人生で起こりうるリスクに対して、必要な給付を受けられるようにする仕組みです。加入は原則として義務であり、会社員や自営業者など立場に応じて異なる保険に加入します。 ■ 社会保険の5つの柱 保険の種類 内容 対象となるリスク 健康保険 病気やケガの医療費を一部負担してくれる。出産手当金や傷病...

-

- 2025年05月27日 年末調整会社経営確定申告補助金・助成金おやくだち

- 「キャリアアップ助成金」で社会保険に関わる「壁」に対応

- 近年、いわゆる「年収の壁」問題が社会的な注目を集めています。これは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が一定の年収を超えると社会保険への加入義務が生じ、その結果、社会保険料の負担によって手取りが減少してしまう可能性があるというものです。 このような状況を避けるために、働く時間や収入を意図的に抑える「就業調整(働き控え)」を選択する人も少なくありません。特に「106万円の壁」「130万円の壁」と呼...

-

- 2025年05月14日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- 「中小会計要領」における「費用」の考え方

- 中小企業の会計ルール 「中小企業の会計に関する基本要領」 (中小会計要領) では、収益と費用の処理について次のように示しています。 1. 収益、費用の基本的な会計処理 (1)収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。 (2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受け...

-

- 2025年05月13日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- 中小会計要領とは?中小企業のためのわかりやすいガイド

- 中小企業の経営者の皆様、財務状況を正確に把握し、資金調達や経営の透明性を高めたいとお考えですか?「中小会計要領」は、そんな中小企業のための簡便で実践的な会計ルールです。今回は、中小会計要領の概要やメリットをわかりやすく解説します。 中小会計要領とは? 中小会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)は、中小企業庁と金融庁が共同で策定したガイドラインです。中小企業が適切かつ簡素な会計処理を行い、経営の...

-

- 2025年05月12日 年末調整確定申告おやくだち

- 「年収」「所得」「手取り」の違い

- 所得税の課税最低限の引き上げについて説明する際、重要なのが 「年収」「所得」「手取り」 の違いを理解することです。 なお、ここでは収入を得る手段が給与等だけである「給与所得者」を前提とします。 (1) 「年収」とは 1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われる給与等の総支給額が 「年収」です。 社会保険料や源泉所得税等が天引きされる前の金額を指します。ここには、基本給はもちろん、時間...

-

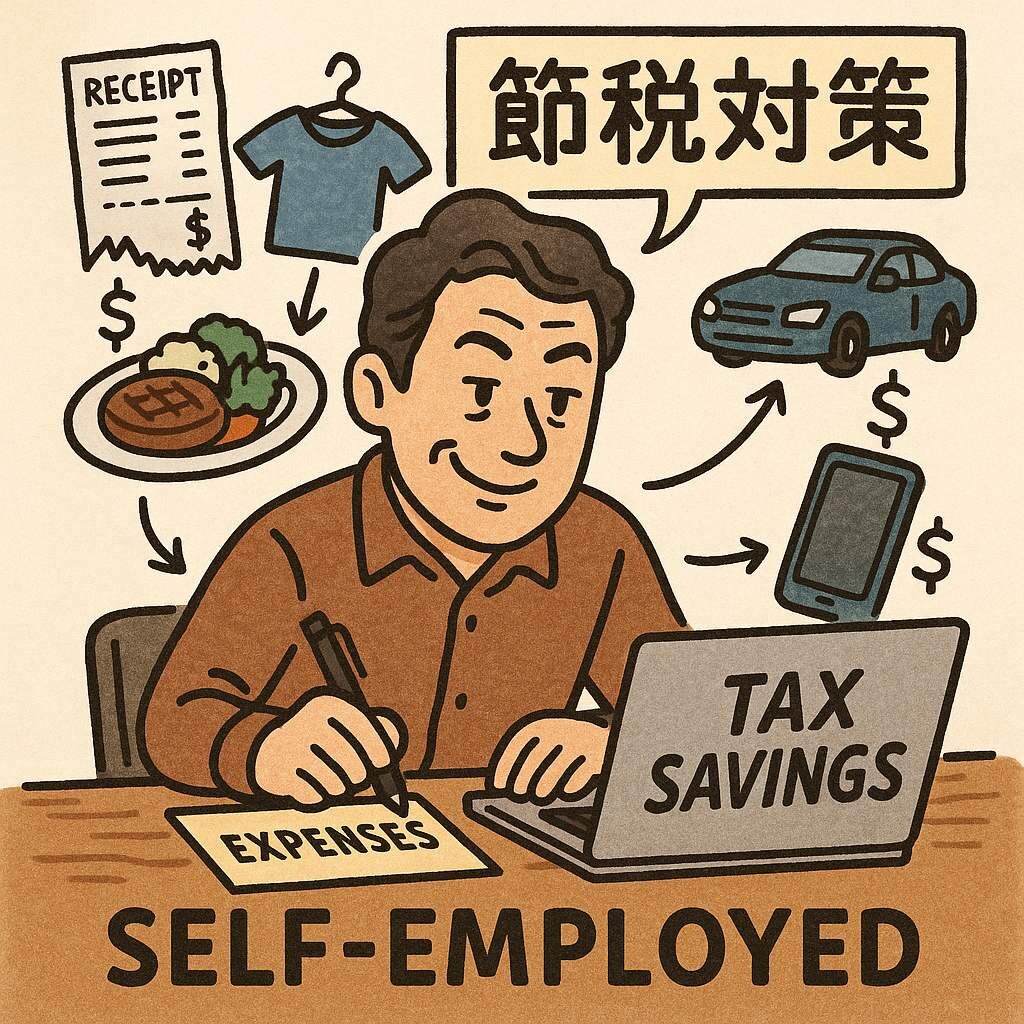

- 2025年05月09日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- 事例で確認! 誤りやすい「費用」の処理

- 「費用」を認識するタイミング等で、誤りやすいケースを確認してみましょう。 Case① 社員向け通信講座の支払処理 ◎3月決算法人 ◎4月に入社する新入社員向けの通信講座を3月に申し込み、支払も行った。支払処理をする際、全額を支払時 (3月) の「教育費」とした。 基本の考え方 3月中に「役務の提供」を受けていないので、当期中の費用とすることはできません。 したがって、当期は「前払費用」 等として処...

-

- 2025年05月08日 起業・開業会社経営確定申告おやくだち

- 請求書があれば「費用」にできる?

- 自社の経営状況を適切に把握するために重要な、日々の記帳。 でも、毎日の業務の中で、処理の仕方を迷ったり、疑問を抱いたり、中には誤解していたりすることもあるのでは? 「適時・正確な 記帳」のためにいま一度確認してみましょう。今回のテーマは「費用」 です。 費用計上のルールは 「今期の費用は今期に、 翌期の費用は翌期に」 請求書が届いた時に、「今期の日付だから、今期の費用だ」と考えて、すべて今期の費用...

-

- 2025年05月02日 会社経営確定申告おやくだち

- 年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

- 令和6年末から大きな話題となっている 「年収103万円の壁」の見直し。 令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」 から 「160万円」へと見直されることになりました。 ※本記事の 「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。 一定の要件のもと所得税の課税最低限が 「年収103万円」から「年収160万円」に! 令和6年分まで、年収103万円以下の...

-

- 2025年04月28日 確定申告おやくだち

- 分離課税と総合課税の違いについて

- 税金の計算方法には、「分離課税」と「総合課税」という2つの方式があります。それぞれの特徴や適用される所得の種類、メリット・デメリットを理解することで、賢い税務対策が可能になります。この記事では、両者の違いをわかりやすく解説します。 1. 分離課税とは? 分離課税とは、特定の所得について他の所得と合算せず、独立して税金を計算する方式です。所得ごとに定められた税率を適用し、所得税を算出します。 主な特...