2026年1月1日施行「取適法」:中小企業が知っておくべきポイント

2026年1月1日から施行される「中小受託取引適正化法(取適法)」は、従来の「下請法」を改正し、名称変更された新しい法律です。この法律は、中小企業が業務を委託する側(委託事業者)および受託する側(中小受託事業者)の双方に影響を及ぼす可能性があるため、早めの理解と対応が求められます。本記事では、取適法の概要や適用対象、主な改正内容、対応策について詳しく解説します。

取適法とは?改正の背景

近年、原材料費、エネルギーコスト、労務費の急激な上昇により、多くの企業が商品やサービスの値上げを検討しています。しかし、取引先との関係や取引条件の制約から、価格転嫁が難しい状況に直面している企業も少なくありません。特に中小企業は、賃上げの機運が高まる中で原資確保が難しく、「板挟み」の状態にあることが多いです。

こうした課題を解決するため、すべての事業者が適切な価格転嫁を行える取引環境の整備を目指し、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」として生まれ変わりました(2025年5月16日成立、2026年1月1日施行)。この法律は、公正な取引環境を構築し、中小企業の持続的な成長を支援することを目的としています。

取適法の適用対象

取適法は、特定の取引内容や事業者の規模に基づいて適用されます。以下は、適用対象となる取引と事業者の概要です。

| 取引の種類 | 適用対象 |

| 製造委託、修理委託、特定運送委託、情報成果物作成委託(プログラム作成に限る)、役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る) | 委託事業者の資本金が3億円超、または従業員数が300人超 中小受託事業者の資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下 |

| 情報成果物作成委託(プログラム作成を除く)、役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理を除く) | 委託事業者の資本金が5,000万円超、または従業員数が100人超 中小受託事業者の資本金が5,000万円以下、または従業員数が100人以下 |

中小企業は、自社の資本金や従業員数、取引先の規模に応じて、委託事業者または中小受託事業者のいずれかに該当する可能性があります。そのため、自社の立場を正確に把握することが重要です。

主な改正内容

取適法では、従来の下請法から以下のような改正が加えられました。

- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

受託者からの価格協議の求めに応じない、必要な情報提供を行わないなど、一方的な代金額の決定が禁止されます。 - 手形払い等の禁止

手形による支払いや、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段の利用が禁止されます。 - 特定運送委託の追加

メーカーや卸売業者から運送業者への「特定運送委託」が新たに規制対象に追加されました。 - 従業員基準の追加

資本金だけでなく、従業員数(委託者:300人超または100人超、受託者:300人以下または100人以下)も適用基準に追加されました。 - 用語の見直し

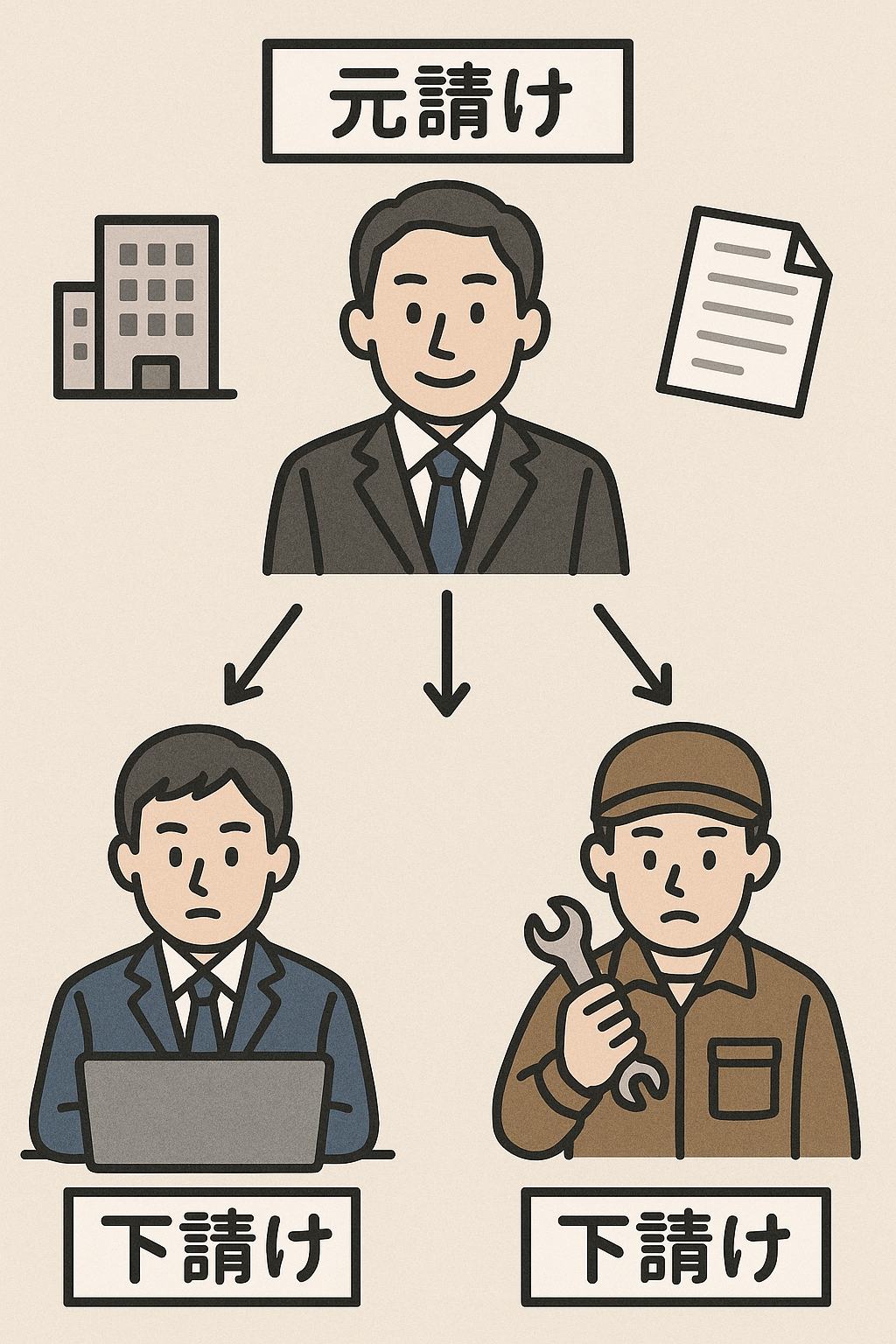

「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」に変更するなど、用語が整理されました。

取適法の義務と禁止行為

取適法では、委託事業者に以下の4つの義務が課されます。

- 発注内容等の明示

- 支払期日の設定

- 取引に関する書類等の作成・保存

- 遅延利息の支払い

また、以下の11の行為が禁止されています。

- 受領拒否

- 代金の支払遅延

- 代金の減額

- 返品

- 買いたたき

- 有償支給原材料等の対価の早期決済

- 不当な給付内容の変更・やり直し

- 購入・利用強制

- 報復措置

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 協議に応じない一方的な代金決定

違反行為には、50万円以下の罰金などの罰則が定められています。

中小企業が今すぐ始めるべき対応

中小企業は、取適法の施行に向けて以下の対応を進める必要があります。

- 取適法の対象となる取引・取引先の確認

自社が委託事業者または中小受託事業者に該当するかを確認し、対象取引を洗い出しましょう。 - 必要な書面等の準備

発注書や契約書など、取引に関する書類の整備を進めましょう。 - 従業員への周知

法務や経理担当者だけでなく、営業部門など関係者全員に取適法の内容を周知しましょう。

早めに対応することで、違反リスクを軽減し、公正な取引環境を構築できます。

まとめ

取適法は、中小企業の取引環境を改善し、適切な価格転嫁を促進するための重要な法律です。施行まで時間がありますが、取引先との関係や自社の立場を踏まえ、早めに準備を進めることが大切です。詳細については、公正取引委員会のウェブサイトや中小企業庁のガイドブックをご参照ください。

当事務所では、取適法への対応や関連する法務サポートを提供しています。ご不明点や具体的な支援が必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。