中小企業が知っておくべき 「価格転嫁」と「公正な取引」のポイント

はじめに:コスト上昇に立ち向かう中小企業の課題

近年、原材料価格の高騰、エネルギーコストの上昇、さらには従業員の賃上げ圧力など、中小企業の経営環境は極めて厳しさを増しています。これらのコスト増を吸収するためには、自社の商品・サービスに適切に価格を反映させる「価格転嫁」が不可欠です。しかし、現実には多くの企業が価格交渉に苦戦し、利益確保に苦慮しています。

政府もこの問題を深刻に受け止め、2025年の改正下請法や2024年11月施行のフリーランス法など、制度面での後押しを強化しています。これらの法改正は、単なるルール変更ではなく、サプライチェーン全体の健全な発展を目指す重要な一歩です。

本記事では、税理士事務所の視点から、これらの制度のポイントをわかりやすく解説し、価格交渉を自信を持って進め、Win-Winの関係を築く方法をお伝えします。

なぜ今、「公正な取引」が注目されているのか?

Q1. 企業間取引で「公正な取引」が重視される背景とは?

その背景には、以下の3つの大きな要因があります。

適正な利益確保は企業の存続に直結します。特に下請取引では、構造的な価格転嫁が難しく、優越的地位の濫用が問題視されてきました。政府は「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月)や「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月)を策定し、価格交渉促進月間を継続的に実施。公正な取引をサプライチェーン全体の新常識とする取り組みを進めています。

フリーランスや個人事業主との取引拡大に伴い、契約の不透明さや報酬遅延などのトラブルが顕在化。2024年11月施行のフリーランス法は、契約内容の明示義務や報酬の適正支払いを規定し、発注者と受注者の対等な関係を保証します。取引の透明性は、現代の企業に求められるCSRの重要な要素です。

2025年5月16日、「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」へと名称変更。一方的な代金決定や手形支払いなど、受注者に負担を強いる商慣習を明確に禁止し、構造的な価格転嫁を促進する制度基盤が整いました。

データで見る価格転嫁の現状

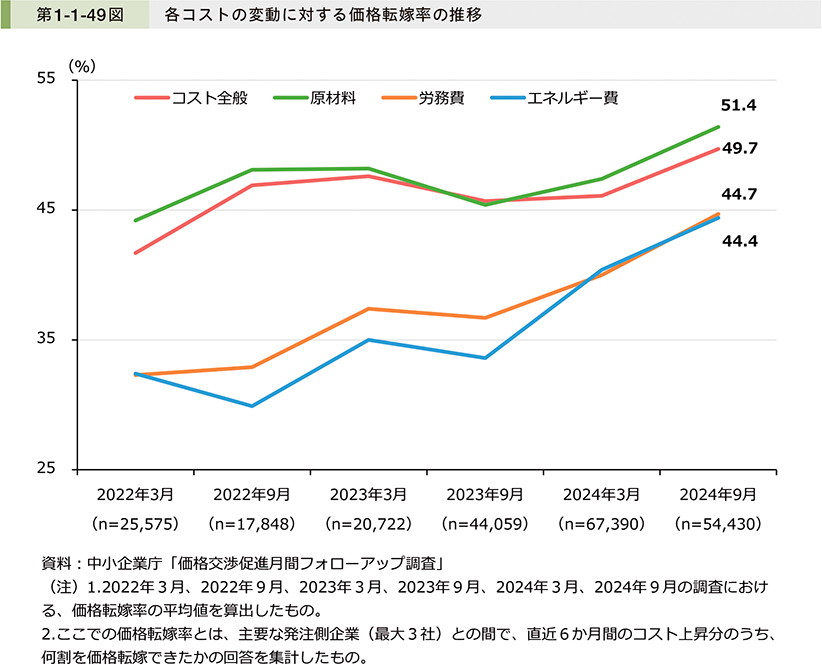

「2025年版 中小企業白書」によると、2022年~2024年の価格転嫁率は改善傾向にあるものの、未だ5割近くにとどまり、道半ばです。特に下請け階層が深くなるほど転嫁が難しくなっています。

【図表1】各コストの変動に対する価格転嫁率の推移

(出典:中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」)

2024年9月時点の転嫁率:約51.4%(コスト全体)

※労務費・エネルギー費の転嫁が特に遅れている

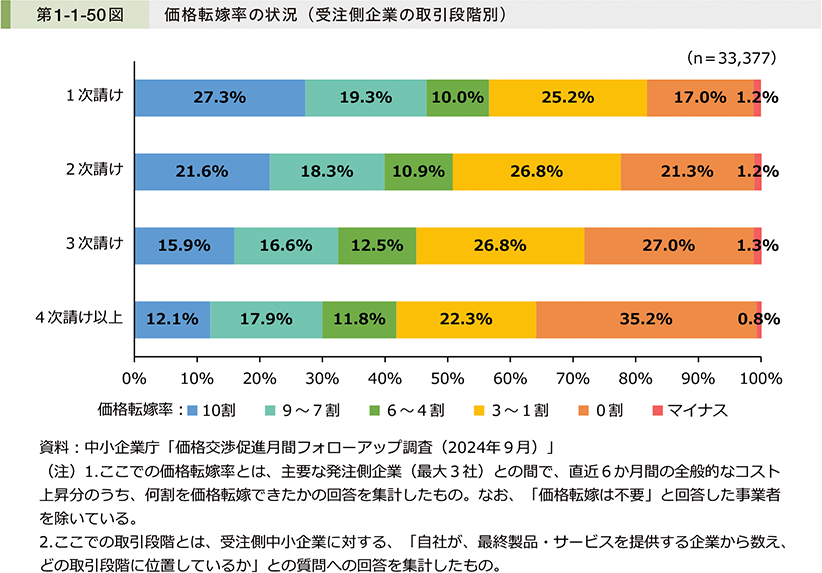

【図表2】受注側企業の取引段階と価格転嫁率

(2024年9月 価格交渉促進月間フォローアップ調査)

- 1次請け: 51.8%

- 2次請け: 46.1%

- 3次請け: 39.7%

- 4次請け以上: 35.7%

36%の企業が「まったく転嫁できていない/減額された」と回答。

このデータからわかるように、取引階層が深くなるほど価格転嫁が困難であり、制度の活用が急務であることが明らかです。

税理士事務所が提供するサポート

澤田匡央税理士事務所では、以下のような実践的な支援で、貴社の価格転嫁・公正取引対応をバックアップします。

- 法改正対応コンサルティング:改正下請法・フリーランス法の遵守チェック、契約書の見直し

- 価格交渉支援:コスト分析に基づく値上げ提案書の作成、交渉シナリオの策定

- サプライチェーン診断:取引構造の可視化とリスク評価

- 補助金・助成金活用支援:価格転嫁対策関連の公的支援制度の申請代行

- 継続的なモニタリング:価格交渉促進月間への対応、定期フォローアップ

私たちは単なる税務の専門家ではなく、経営のパートナーとして、持続可能な成長を共に実現します。